Es gibt nicht viel Orte auf diesem Planeten, deren Namen reiner, verlockender Klang ist. Sansibar vor der Küste Tansanias zählt ganz sicherlich dazu. Die Insel ist die Begriff gewordene Sehnsucht nach dem Unbestimmten, dem Exotischen, dem abenteuerlichen, dem orientalischen. "Es war früher Morgen, als ich durch den Kanal segelte, der Sansibar von Afrika trennt. Die Insel lag uns in einer Entfernung von nur einer Meile zur Linken und trat mit dem vorrückenden Tage immer deutlicher aus dem Nebel hervor, bis sie endlich so schön aussah wie das schönste Kleinod der Schöpfung." formulierte der amerikanische Journalist Henry Morton Stanley 1870 seinen ersten Eindruck von Sansibar.

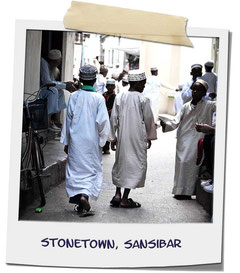

Als wir die Insel nach einer zweistündigen Überfahrt von Dar es Salaam erreichen, entdecken wir kein Kleinod, sondern eine Bruchzone zwischen Gestern und Heute. Die traditionellen Segelschiffe, die Dhauen, kreuzen wie zu Zeiten Vasco da Gamas über das Meer, doch sie werden überragt von großen Containerschiffen aus Durban oder Mombasa. Sansibar ist eine ehemalige arabische Enklave. Das Hauptstädtchen der Insel, Sansibar Town, erinnert uns tatsächlich ein bisschen an Marrakesch oder Damaskus. Aus unzähligen Minaretts schallt der Gebetsaufruf des Muezzins. In den schmalen Gassen der Altstadt erheben sich mehrgeschossige, ehemals prachtvolle Steinhäuser mit fein verzierten Holztüren und verspielten Erkern. Die Menschen grüßen uns mit „Salaam“ und locken uns mit einer Penetranz in ihre Gewürz- und Souvenirläden, wie sie es nur von Araber gelernt haben konnten. Doch Stone Town, wie die Altstadt heißt, ist im Verfall begriffen, und das ist der traurige, aber untrügliche Beleg dafür, dass wir uns immer noch in Subsahara befinden. Der Niedergang hat natürlich etwas mit notorischem Geldmangel auf der Insel zu tun, doch es scheint auch nicht gerade das Talent der Menschen auf diesem Teil des Planeten zu sein, Altes zu bewahren. Leider scheint es genauso wenig ihr Talent zu sein, Neues zu schaffen. Die Miesere Schwarzafrikas hat viele und komplexe Ursachen. Dazu gehört sicherlich die Last der kolonialen Vergangenheit, aber noch mehr eine korrupte politische Elite, mangelnde Bildung, das Festhalten an überholten sozialen Strukturen, ein ausgeprägter Aberglaube, die Liste lässt sich fortsetzen … alles hausgemachte Probleme, die vielerorts die Armut in den Ländern, durch die wir reisen, festigen. Die anhaltende Konfrontation mit Mangel und Ungerechtigkeit in Afrika begleitet uns tagtäglich. Pauschaltouristen, die zuerst mit einem Condor-Flieger und dann mit einem klimatisierten Minibus direkt von Frankfurt vor die Haustür diverser Clubhotels auf Sansibar gekarrt werden, haben es da einfacher. Sie kriegen so gut wie nichts mit von diesem Elend. Wir haben uns für drei Nächte in solch einem Hotel eingemietet als gegenseitiges Geschenk zu unseren Geburtstagen, die wir beide in diesem Monat feiern. Wir dachten, dass sei eine gute Idee – und das ist es ja auch irgendwie. Trotzdem begleitet uns ein permanenter Zustand der Ambivalenz während dieser Tage, ein ständiger Kloß steckt uns im Hals.

Wir sind in einer komfortablen Hütte direkt am Strand untergebracht mit folkloristischem Strohdach, angenehmer Klimaanlage, prall gefüllter Minibar und einer Dusche, aus der das Wasser sprudelt wie bei den Victoria Fällen. Die Palmen wiegen sich im Wind, Ebbe und Flut wechseln einander ab, und jeden Morgen ist der Strand weiß und rein - man wähnt sich als erster Mensch im Paradies. Da liegen wir dann, sinnen den Wolken nach und beobachten uns dabei, wie die Trägheit von uns Besitz nimmt, wie die Tage verschwimmen, gleich dem Türkisblau des Meeres, das am Horizont in das strahlende Dunkelblau des Himmels übergeht.

Dreimal am Tag wird uns ein üppiges Buffet aufgetischt. Afrikanische und italienische Küche werden munter miteinander gemixt, es fehlt an gar nichts. Und wem das trotzdem noch nicht reicht, der kann abends bei Kerzenschein im à la Carte Fisch-Restaurant ein feudales Menü bestellen mit zentnerweise Lobster, Oktopus und King-Prawns, dazu einen erstklassigen Chardonnay aus Italien. Später dann gibt es ein ebenso sinnfreies wie vermeintlich authentisches Kulturangebot, wo süße „Negerinnen“ in neckischer, knappbemessener Bekleidung bei wilden Trommelschlägen ihre üppigen Hüften schwingen lassen. In der Summe hat das alles so viel mit Afrika zu tun wie Palmen mit dem Nordpol.

Das riesige Gelände der Anlage ist von hohen Mauern umgeben. Wir befinden uns in einer Festung, die uns vor der Welt da draußen schützt. Ausgelassene Urlaubstimmung erlaubt keine Konfrontation mit den Unerquicklichkeiten des realen Afrikas. Zahllose freundliche Angestellte sind Tag und Nacht damit beschäftigt, die Gäste bei Laune zu halten. Einer von ihnen heißt Abdul. Er ist für Sicherheit zuständig, patrouilliert abends am Strand entlang, während in der Disco oben Hip-Hop-Bässe wummern. Wir sitzen vor unserer Hütte bei einem Glas Rotwein, als er an uns vorbeiläuft. Wir grüßen einander mit einem Jambo. „Habari?“ (wie geht’s), fragen wir ihn. „Nsuri! “ (gut) antwortet er, offensichtlich erstaunt über die Frage in seiner Sprache. Damit erschöpft sich zwar weitgehend unser Suaheli, doch es reicht, um mit Abdul ins Gespräch zu kommen. In tadellosem Englisch erzählt er uns aus seinem Leben. Abdul ist 26 Jahre alt, hat Frau und zwei Kinder. Er wohnt im nächsten Dorf nicht weit vom Clubhotel entfernt. Und während hier der Strandbereich nachts mit mächtigen Scheinwerfern erhellt und eine üppige Gartenanlage täglich aufwendig bewässert wird, gibt es in seinem Dorf keinen elektrischen Strom und kein fließendes Wasser. Abdul – Ältester von 17 oder 18 Geschwistern und Halbgeschwistern, so genau weiß er das nicht - besuchte die Primary- und Secundary-Schule und fing an, Geschichte zu studieren. Doch das Geld hat nicht gereicht, um das Studium abzuschließen. Als die amerikanische Botschaft in Dar es Salaam einen Englisch-Wettbewerb ausrief, um die zehn Besten mit einem Stipendium in Tansania zu belohnen, zögerte Abdul nicht lange. Er kaufte sich das teure Fährticket hinüber in die große Stadt auf dem Festland, nahm an dem Wettbewerb teil und gewann. Das war vor zwei Jahren, doch aus dem Stipendium ist leider nichts geworden. Die Universität in Dar verweigert seine Aufnahme. Abdul nahm persönlich Kontakt zum amerikanischen Botschafter auf, der ihn wissen ließ, dass die Gelder für die Stipendien sehr wohl freigegeben wurden, doch dass diese in irgendwelche finsteren Kanäle Tansanischer Behörden versickert sind.

Heute arbeitet dieser talentierte, intelligente Mann als Sicherheitsbediensteter im Ferienclub. Er tut sechs Tage die Woche seinen Dienst, 12 Stunden am Tag, und er verdient 65 U$ im Monat, das sind etwas über 16 Euro-Cent die Stunde. Hatte ich erwähnt, dass uns das Zimmer 300 U$ die Nacht kostet? Der Rotwein ist inbegriffen. Und genau der verdickt sich gerade schon wieder zu einem Kloß im Hals …